Durante tutti gli anni dei nostri viaggi abbiamo tenuto a portata di mano il ricordo del nostro amico, George. Abbiamo cercato e spesso trovato le connessioni tra la sua vita e i luoghi in cui siamo andati. A volte abbiamo riconosciuto le sue caratteristiche condivise da alcune delle persone che abbiamo incontrato. Abbiamo anche ricordato la sua gentilezza, la sua creatività e la sua cura per gli altri.

La nostra amicizia con George era stata relativamente breve, interrotta dalla sua scomparsa. Tutto il nostro tempo era stato appena una manciata dei suoi ottantacinque anni. Sentivamo di aver perso tante storie che non aveva mai avuto il tempo di raccontare. Eppure i ricordi di ciò che aveva fatto e il modo in cui aveva inciso su così tante persone ci motivarono a fare qualcosa di più in suo onore, qualcosa che sarebbe servito ad apprezzarlo e ricordarlo.

All’approssimarsi del ventesimo anniversario della nostra visita originaria e del settantesimo anniversario della Liberazione, ci rendiamo conto che dobbiamo finalmente tornare a Monghidoro. Sapevamo che questo ci avrebbe riportato alla mente molti ricordi, sia piacevoli che dolorosi. Forse più di tutto volevamo ringraziare la gente di quel paese per la gentilezza che aveva dimostrato a George e per estensione a noi stessi. Volevamo anche ritrovarla e ringraziarla per il modo attento in cui ha continuato a preservare e onorare la memoria di ciò che altri un tempo avevano fatto per essa stessa.

Nella speranza di rintracciare almeno alcune delle persone che erano state così gentili con noi, ho trovato il nuovo sito web degli Alpini di Monghidoro. Ho scritto una email dicendo loro del nostro desiderio di tornare a trovare i nostri ex padroni di casa. La risposta che abbiamo ricevuto è stata travolgente. Non solo ci avrebbero aiutato nella nostra ricerca, ma ci avrebbero accolti come ospiti.

Il signor Giovanni Gitti, che fungeva da punto di contatto per il gruppo, si era rivolto ai suoi compagni e alla comunità di Monghidoro. E’ stato suo piacere, ci ha assicurato, darci il benvenuto a Monghidoro.

Con grandi speranze di imparare un po’ di più sul nostro amico e su quello che era successo, abbiamo deciso di visitare il paese arroccato sulla sua montagna. Ancora oggi, più di settant’anni dopo la guerra, Monghidoro è molto lontano dal sentiero battuto. È un rifugio dalla giungla urbana raggiungibile solo su strade ripide e tortuose. Per evitare la sfida di navigare attraverso il traffico urbano proveniente da Venezia, abbiamo aggirato Bologna per seguire l’autostrada A1 attraverso l’Appennino. Questa ci ha condotto all’uscita più vicina, che a sua volta ci ha portato su diverse strade di montagna.

Abbiamo navigato tra tornanti e curve, crogiolandoci nella bellezza delle vedute che cambiavano di continuo. Dopo mezz’ora di auto abbiamo svoltato lungo il percorso segnato sulla nostra mappa, solo per scoprire che la strada era chiusa. No, non solo chiusa, era completamente andata, spazzata via da una frana. Abbiamo fatto marcia indietro e tentato un approccio diverso, cominciando a rimpiangere di non aver affrontato il traffico della città di Bologna per prendere la vecchia strada tra Bologna e Firenze, conosciuta come la Futa, che passa per Monghidoro.

Ci siamo fermati a chiedere indicazioni e ci hanno assicurato che una volta raggiunta la valle successiva e attraversato il fiume avremmo raggiunto la strada della Futa a sud, che ci avrebbe portato dove dovevamo andare. La strada bloccata, ci hanno detto, era chiusa da circa tre anni. “L’hanno riparata, ma frana di nuovo. Ora si sono arresi”. Eravamo solo contenti di non averla percorsa quando ha scelto di franare.

Dopo un’altra ora di splendidi scenari e tortuose navigazioni abbiamo finalmente avvistato un piccolo cartello che diceva “Monghidoro”. Sotto, più in piccolo, c’era scritto “già Scaricalasino”. Non ricordavo di averlo visto prima e non riuscivo a tradurlo. Il segnale indicava il limite comunale. Poco più avanti potevamo vedere la guglia familiare della nuova chiesa, un rifacimento del dopoguerra al posto dell’originale distrutto. Situata un tempo nel centro del paese, George e i suoi compatrioti l’avevano ricoperta con tela dell’esercito per i servizi natalizi settant’anni prima. I suoi resti sono stati successivamente demoliti, lasciando una traccia delle sue fondamenta nella pavimentazione.

Monghidoro è una collezione ordinata di dritti edifici in pietra, i maggiori alti solo pochi piani, e molto era ancora come lo ricordavamo, ma non avevamo idea di come trovare l’Antica Frontiera, il bed-and-breakfast che avevamo riservato. Monghidoro aveva ancora qualche risata in serbo per noi. Abbiamo girato per le strade principali due volte, fermandoci a chiedere indicazioni.

“Girate a destra e proseguite dritto, sempre dritto, per due chilometri”, ci è stato detto. “Tenete d’occhio la fontana sulla destra”, hanno aggiunto. “Girate lì e scendete giù per la collina”.

“Tenete d’occhio la fontana” sembrava abbastanza semplice fino a quando, a cinque o sei chilometri dal paese, sapevamo di essere andati troppo oltre. Dopo aver fatto inversione abbiamo ripercorso il nostro tragitto due volte. Nessun segno di una fontana. Ci siamo fermati e abbiamo chiesto di nuovo e siamo stati di nuovo rassicurati, sì, il b&b è proprio vicino alla fontana. Siamo andati ancora avanti e indietro. Nessun segno di una fontana o di un punto dove svoltare verso il nostro b&b.

Alla fine abbiamo notato una donna che gettava ordinatamente i rifiuti in una serie di bidoni vicino alla strada.

“Scusi, ci siamo persi”, le dissi. “Può dirmi come trovare 1’Antica Frontiera, un b&b”?

“Signor Connors?” mi chiese.

“Uh, sì?” Ho risposto, sbalordito. Come aveva fatto a indovinare il mio nome sulla base di quella domanda?

“Sono Silvana”, ha detto.

“Sono Robert. Sono lieto di conoscerti, Silvana”, risposi, non rendendomi ancora conto di quanto fossi contento.

“Torna indietro di cento metri e ti troverai vicino alla fontana”, ci ha detto in italiano, indicando un posto che avevamo appena superato sei volte. “Gira a destra e scendi lungo la collina fino a via Primavera, mio marito ti aspetterà.”

“Oh! Sei la proprietaria dell’Antica Frontiera!” Balbettavo. Un po’ di serendipità. “Stavamo proprio cercando la fontana e non riuscivamo a trovarne una da nessuna parte” le dissi.

“È in una piccola piazza e c’è anche una cabina telefonica. Vai lentamente e gira nella piazzetta, poi di nuovo a destra, supera uno stretto passaggio tra gli edifici e vai giù per la collina.”

Sembrava così semplice! Abbiamo seguito diligentemente le sue istruzioni, avendo individuato la cabina telefonica, un oggetto sempre più raro nell’Italia di oggi. Lì, accanto al telefono, c’era un muretto di pietra alto un metro, sul quale era montato un piccolo rubinetto da giardino. Eccola! La fontana!

Pochi minuti dopo abbiamo scoperto che anche il marito sorridente di Silvana, Claudio, parlava inglese, aiutandoci a sbrogliare i dettagli a volte confusi. Dopo aver spiegato la nostra confusione in sua piacevole compagnia abbiamo tutti condiviso una risata sulla “fontana”.

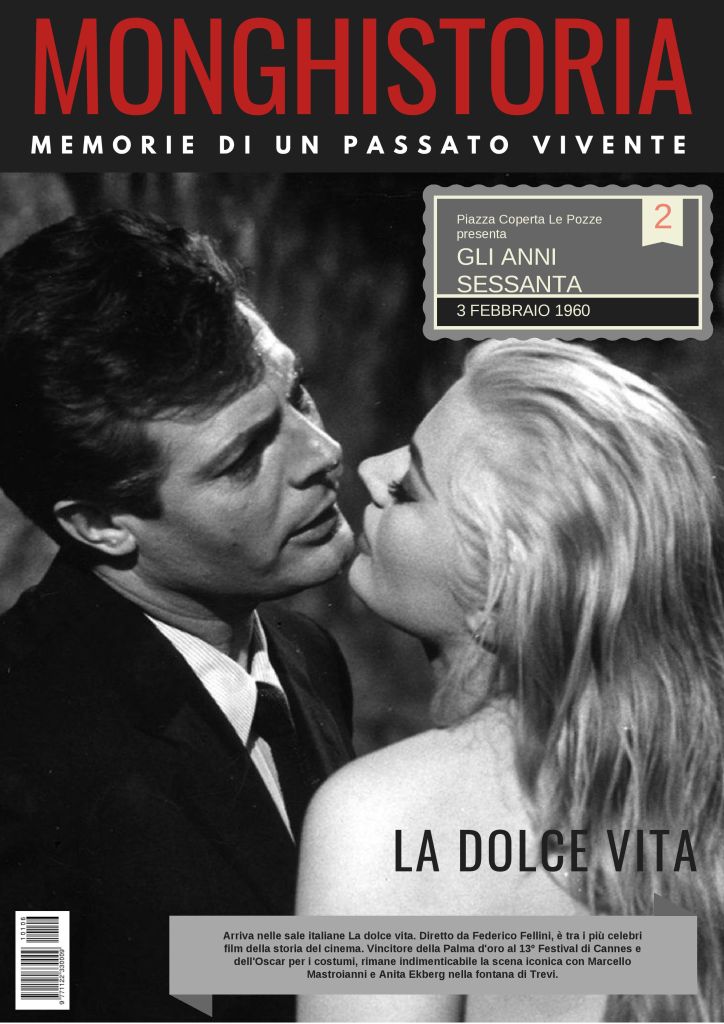

“Non è proprio come la fontana di Trevi, vero?” Claudio osservò ironicamente.

Gli abbiamo chiesto del segnale che avevamo incontrato.

“Scaricalasino è l’antico nome del paese risalente a centinaia di anni fa”, ci ha spiegato, cercando di nascondere un sorriso sornione. “Era all’epoca un minuscolo villaggio sul confine naturale in cima al passo. Le persone venivano qui per commerciare e quando i loro asini salivano la montagna con pesanti fardelli arrivavano esausti, quindi cominciarono a chiamare il posto “Scaricalasino”, da “Scarica l’asino”.

Chiunque abbia detto che la Storia è una materia arida non le ha dedicato molto tempo.

Avevano chiamato il loro b&b Antica Frontiera in omaggio alla Storia, per via del fatto che Monghidoro si trovava su quel vecchio confine tra Firenze e Bologna molto prima che l’Italia diventasse unita come un unico Paese. Le merci venivano tassate, spesso su entrambi i bordi del confine. Oggi questa linea di confine divide la regione della Toscana da quella dell’Emilia-Romagna. Solo una piacevole passeggiata separava la nostra residenza temporanea dalla Toscana, giusto oltre la salita.

Silvana e Claudio, abbiamo scoperto, sono appassionati di Storia. Claudio è anche un filatelista e gestisce un vasto assortimento di francobolli online. Lui si è rivelato una fonte di informazioni. Abbiamo parlato delle ragioni che ci hanno spinto a tornare a Monghidoro e di ciò che sapevamo del nostro amico George e della sua unità. Claudio si è dimostrato enormemente utile e si è offerto di mostrarci dove trovare informazioni sui Blue Devils.

Lui ci ha gentilmente guidati lungo un tortuoso e panoramico percorso attraverso alcune delle formazioni geologiche più caratteristiche della regione fino al paese di Castel del Rio. Lì abbiamo trovato sorprese significative. La prima è stata il Ponte degli Alidosi, un arco di pietra lungo quarantadue metri che si erge a diciannove metri di altezza sopra il fiume Santerno, un altro teatro di pesanti combattimenti sulla Linea Gotica. Il vecchio ponte rimase in piedi durante la battaglia e consentiva ai pedoni di attraversare le acque del Santerno sul suo alto arco. Un tempo veniva usato dai mercanti con i loro muli e i carri trainati da buoi e la gente del posto a volte si riferisce all’elegante arco definendolo a “schiena d’asino”.

Come tutto il resto dell’Italia anche Castel del Rio si trovava nel bel mezzo del ricordo e della celebrazione della Liberazione avvenuta settant’anni prima. I residenti della zona diedero un grande supporto ai partigiani durante la guerra e sono orgogliosi del meraviglioso museo che si trova nel centro del paese. Riempie la mole squadrata dell’omonimo castello che la famiglia Alidosi un tempo abitava, avendo ricavato le proprie entrate in parte dai pedaggi sul traffico del ponte.

Oggi il museo è contrassegnato da un caccia americano della Seconda guerra mondiale parcheggiato sul prato e da un eccellente assortimento di cimeli di guerra, uniformi e armi. Un grande plastico in rilievo delle montagne consente di ripercorrere le fasi della battaglia attraverso il terreno accidentato e un video racconta la storia delle battaglie che si sono verificate nella zona durante quel brutale inverno del 1944-45.

Abbiamo trovato di particolare interesse una stanza del museo. Là, sopra la porta, c’era il familiare distintivo blu con la foglia di trifoglio dell’88° Fanteria e un’insegna che indicava il “Blue Devils Inn”. La stanza è una cornucopia di manufatti della divisione di George e ha riportato in vita molti degli eventi che la sua unità dovette affrontare. Elmetti malconci, uniformi a brandelli e fucili ben usati erano tra gli oggetti esposti. Nella sala principale del secondo livello del museo abbiamo scoperto una jeep originale dell’esercito degli Stati Uniti con le insegne dei Blue Devils ancora fissate alla griglia.

Ci siamo soffermati in paese per pranzare un po’ fuori orario, chiacchierando con alcuni dei locali e siamo stati ricevuti come turisti, ma soprattutto come americani. È stato un giorno in cui il servizio reso dai liberatori era nei pensieri di molti. Il nostro viaggio di ritorno a Monghidoro ci ha condotti attraverso profondi canyon mentre infuriavano terrificanti temporali, con il lampo dei fulmini e il fragore dei tuoni come echi di quella guerra di tanto tempo fa. È stata una giornata memorabile.

Per mostrarci ancora più Storia della guerra, Silvana e Claudio ci hanno invitato a viaggiare con loro in un altro giorno in un museo privato a poche decine di chilometri a nord. Abbiamo seguito la tortuosa, leggendaria strada conosciuta come la Futa attraverso borghi e villaggi. La Futa era allora una stretta strada di fango e ghiaia, che aveva sostenuto la maggior parte del traffico sia per l’esercito tedesco in ritirata che per quello americano in avanzata. Un tempo poco più di una mulattiera, i tedeschi l’avevano usata massicciamente per fortificare le loro posizioni. Dopo la guerra è diventata un’arteria asfaltata ma ancora tortuosa.

Abbiamo viaggiato attraverso boschi scoscesi e diversi piccoli villaggi, sino a raggiungere finalmente Livergnano. Qui l’aspra campagna era dominata da enormi zanne di nuda roccia che la terra aveva scagliato verso il cielo, toccando altezze di un centinaio di metri. Forse erano il risultato di qualche sconvolgimento preistorico, o forse solo le nude ossa di antiche montagne. Queste erano la barriera di protezione della seconda “Winter Line” dei tedeschi.

Nella loro ultima speranza di fermare carri armati e camion alleati prima che potessero sciamare nell’ampia Pianura Padana i tedeschi avevano equipaggiato le rocce, le cime e i passi con cecchini, mitragliatrici, sistemi anticarro Panzerfaust, squadre di mortai e artiglieria. Le rocce erano così verticali da opporre un ostacolo insuperabile a un esercito attaccante, il quale si sarebbe trovato imbottigliato nelle strette gole verso le quali venivano puntati i cannoni tedeschi.

Sebbene altre forze americane stessero già combattendo sul suolo tedesco quando il Terzo Reich crollò, la battaglia per l’Italia settentrionale sarebbe stata decisa in questi ultimi giorni di guerra. Mark Clark e altri comandanti alleati erano determinati a condividere la vittoria che sapevano si stesse avvicinando rapidamente. L’88° teneva il centro della linea alleata, che si estendeva su tutta la penisola. La linea doveva andare avanti. Non ci sarebbe stata tregua.

I sopravvissuti temprati dal lungo viaggio lungo la penisola avrebbero fatto molti sacrifici per superare questa barriera finale. Oltre questi ultimi ostacoli avrebbero cacciato l’esercito tedesco dalle montagne e avrebbero ottenuto un vantaggio massimo nelle pianure seguenti. Bologna si trovava a soli venti chilometri di distanza. Oltre, le città di Padova, Venezia, Milano e Torino sarebbero rimaste indifese, con popolazioni solidali che non vedevano l’ora di liberarsi del giogo del terrore e dell’oppressione fascista. L’esercito tedesco avrebbe dovuto affrontare il cuore industriale e tentare di fuggire a nord verso la loro patria. I Blue Devils e tutte le forze alleate sapevano cosa c’era in gioco: battere i nazisti ai passi settentrionali, chiudere i colli di bottiglia e poterli intrappolare tutti. Ma prima bisognava sfondare la loro linea difensiva finale.

In quel luogo suggestivo sorge oggi il museo “Winter Line”. Su richiesta di Claudio il proprietario di quella struttura privata aveva acconsentito ad aprirla di domenica in modo che noi, suoi ospiti americani, potessimo vederla. Abbiamo incontrato Umberto Magnani alla porta. I manufatti che avremmo visto, ci ha spiegato, erano la sua collezione personale di cimeli di guerra. Durante le escursioni nei boschi, quando era giovane negli anni successivi alla guerra, aveva iniziato a trovare e raccogliere oggetti, gettati o persi dai soldati di entrambe le parti. C’erano anche interi carri armati, ci ha detto, ma quelli erano stati rimossi dal governo. Non ha mai comprato nulla, ha aggiunto, ma la gente spesso veniva a dargli delle cose. Molti oggetti sono stati donati da veterani americani che si sono recati nel teatro dei combattimenti anni dopo per onorare i loro amici perduti e cercare di recepire l’enormità di ciò che avevano fatto.

Due stanze simili a caverne penetravano nella roccia della montagna stessa e si riempivano di ogni artefatto immaginabile. Diverse uniformi sono state esposte, alcune dotate di cinture, borracce, tasche per le munizioni, i piccoli dettagli della vita quotidiana per le truppe. Appunti e lettere personali sono stati esposti tra scatole di munizioni e bossoli, pistole, cavalletti da mortaio e caschi, radio portatili e baionette. Bobine di cavi telefonici e scatole un tempo contenenti bombe a mano (con l’avvertimento stampato di non conservare a temperature superiori a 50°) portavano pile di manifesti militari americani, insieme a volantini salvacondotto un tempo lanciati dagli aerei sulle postazioni tedesche. Uno di questi mostrava pronunce fonetiche di frasi in inglese: “Ei Sorrender!” – arrendetevi, n.d.t. – si poteva leggere. L’effetto è stato quello di portare la guerra e gli eventi che si verificarono proprio fuori dalla porta, alla vivida realtà.

Foto sparse delle postazioni dei cannoni, degli edifici e dei corpi dei soldati caduti, appese tra le grandi mappe pesantemente sgualcite utilizzate dalle forze militari. Un tavolo pieno di libri in italiano, inglese, polacco, francese e tedesco, raccontava le storie e gli eventi e conteneva molte altre migliaia di foto. Raffiguravano uomini carichi di armi, accovacciati dietro muri ed edifici, che correvano per le strade oltre gli scheletri bruciati delle case. Abbiamo riconosciuto molti degli ambienti, tra cui il contrafforte verticale appena sopra le nostre teste e l’enorme roccia monolitica che dominava la città. Ogni dettaglio ci ha aiutato a comprendere più chiaramente le difficoltà sopportate dai soldati e dai civili in questi villaggi dell’aspra montagna, su questo “fronte dimenticato”.

Una ricostruzione ha riportato in vita l’umanità e l’umorismo nero delle truppe durante le loro rare pause dalle linee del fronte. C’era una tenda con una porta a brandelli fatta con strisce di tela attaccata tra due pali di legno. Su di essa era stata dipinta con la vernice, in stampatello chiaro, “la mia stanza”. L’altra metà della porta recitava “Hotel Atoll”, forse in omaggio alla parola di nuovo familiare a causa della guerra concomitante nelle isole del Pacifico. Sotto il nome stesso, il soldato aveva dipinto un elenco dei comfort del suo “Hotel Atoll: No beer – Atoll, No women – Atoll, No nothin’ Atoll”.

Le nostre conoscenze sulla guerra in Italia si erano ampliate e siamo rimasti ancora più colpiti da ciò che l’88a Divisione e il 351° Reggimento di George DeLuca erano stati in grado di compiere. Erano stati nel bel mezzo di gran parte dei combattimenti, lottando per 344 giorni. Nel corso degli eventi l’unità di George ricevette 3.784 stelle di bronzo, 522 stelle d’argento, sessantasei legioni al merito, due medaglie al servizio distinto, quaranta croci al servizio distinto e tre medaglie d’onore, insieme a due encomi di unità per l’azione sul Monte Battaglia e sul Monte Cappello. Avevamo camminato con un eroe.

Tornammo con Claudio e Silvana al nostro B&B e Susan e io fummo presto di nuovo in macchina, con la voglia di saperne di più. Cominciammo a percorrere lentamente la tranquilla strada che ci riportava in città, cercando i luoghi vagamente familiari dove avevamo camminato, sostato e pregato tanti anni prima. Eravamo di nuovo su un terreno sacro.

A meno di un chilometro di distanza dal nostro appartamento abbiamo riconosciuto il grande negozio di mobili con il nome Montanari impresso sulla facciata. Proprio lì, vent’anni prima, avevamo trascorso la nostra prima notte di pioggia a Monghidoro, grazie all’ospitalità del padrone di casa. Non ricordavamo nemmeno il suo nome di battesimo, ma avevamo notato un uomo anziano seduto su una sedia davanti all’edificio.

“È lui!” Dissi a Susan.

“Sei sicuro?”, mi chiese, e io ammisi che non lo ero, ma che l’avrei scoperto. Girai rapidamente nel parcheggio dell’edificio, uscii dalla macchina e mi avvicinai. Era seduto con un bambino, forse un nipote o addirittura un pronipote. “Signor Montanari?” Chiesi.

“Sì?”

“Sono Robert Connors, un amico di George Fortunata DeLuca”, dissi. “Siamo stati qui nella sua casa, vent’anni fa”.

Sorrise mentre continuavo, spiegando che eravamo tornati, in parte, per ringraziarlo della sua gentilezza nei nostri confronti tanti anni prima.

“Non era niente”, disse. Fece una lunga pausa, poi si voltò verso di me. “È morto adesso, vero?”.

“Sì, mi dispiace, è morto qualche anno fa. Era un brav’uomo. Sono contento che sia stato qui ad aiutare tante persone”.

“Ne sono rimasti così pochi ora, settant’anni dopo…”, disse.

Passò un altro momento di silenzio, entrambi persi in ricordi molto diversi. Ma c’era ancora qualcosa che volevo dirgli.

“Signore”, continuai, “quando chiedo alla gente perché George fosse considerato un eroe, perché lo avessero nominato cittadino onorario, perché lo chiamassero “il sindaco”, ricevo molte risposte diverse. Tutti sembrano sapere qualcosa di quello che ha fatto. Ma quando anni fa lo chiesi a George, mi raccontò la storia di un padre che gli aveva chiesto aiuto per salvare suo figlio, un bambino piccolo, malato, affamato e congelato in una grotta di montagna, e di come lui avesse infranto le regole per fargli avere cibo e medicine da fonti dell’esercito…”.

“Ero io quel ragazzo”, rispose lentamente, voltandosi a guardarmi. “Mi ha salvato la vita. “

“Pensavo che fosse lei, ma non ne sono mai stato certo”, dissi.

“Alla fine fece in modo che fossi trasferito all’ospedale da campo vicino a Firenze. Quando sono guarito, sono stato mandato a vivere da alcuni parenti. Non tornai a Monghidoro per due anni. Lui non c’era più”.

Ci guardammo solennemente per un lungo momento. Alla fine lui strappò un accenno di sorriso. “Ho qualcosa da darvi”, disse. “Venga dentro, per favore”. Si alzò, la sua grande corporatura era molto più snella di come la ricordavo.

Entrammo nella distesa vagamente familiare del suo negozio di mobili. Mi tornarono in mente i ricordi di quella notte piovosa di vent’anni prima. La nostra festa si era dispersa tra gli amici e Susan e io avevamo passato la notte qui. Ricordo che George parlava animatamente con il signor Montanari mentre scaricavamo i bagagli.

Attraversammo un ufficio, dove lui si avvicinò a uno scaffale e prese una copia di un grosso libro. Il titolo, “Voci e Volti”, era stampato in fondo alla copertina. Il resto della copertina presentava piccole riproduzioni di un paio di fotografie sgualcite e sbiadite: un uomo in uniforme, una donna con una camicia da contadina. Tra le foto c’era un collage di timbri e firme riprodotti da passaporti e documenti ufficiali e le parole della divisione sociale: Antifascisti; Partigiano; Socialisti. Erano le parole usate dagli ufficiali delle SS naziste per condannare uomini e donne alla prigione o alla morte.

Poi aprì il libro e sfogliò una serie di foto e i racconti di più di cento persone, che ricordavano gli eventi della guerra, le privazioni, il dolore, la perdita di familiari e amici. Girò alcune pagine e apparve la sua foto. C’era il suo volto, i suoi occhi che mostravano lo stesso sguardo lontano che avevo visto pochi istanti prima. Accanto alla foto c’era la sua storia, raccontata nei dettagli. I suoi erano solo alcuni dei tanti duri ricordi condivisi dai sopravvissuti di quegli anni bui e difficili.

“Questo è per lei”, disse, porgendo il libro verso di me.

“Ma questo è suo!” Protestai.

“Posso prenderne un altro. La prego, lo tenga. Vi unite a noi per domani sera?”

“Ne saremmo certamente onorati. Sì, grazie mille”.

Ci scambiammo i numeri di telefono e ci promettemmo di chiamarci. “Buonanotte, allora, signore. A domani”.

Durante le lunghe conversazioni che segnarono il nostro soggiorno a Monghidoro apprendemmo quanto fosse stata difficile la vita sotto i nazifascisti. Il giorno prima dell’arrivo degli americani i nazisti, mentre si apprestavano a ripiegare su un’altra linea di fortificazioni preparate più a nord, compirono le loro azioni più oscure intorno a Monghidoro.

Arrivati nella notte, i soldati guidati da collaboratori fascisti avevano radunato gruppi di uomini per interrogarli brutalmente. Le famiglie furono terrorizzate e molti furono costretti a lasciare le loro case in fiamme nella notte gelida senza cibo, acqua o vestiti. Quel primo giorno di ottobre decine di persone furono assassinate, condotte alla morte da plotoni di soldati.

Le fanatiche truppe naziste delle SS avevano massacrato interi villaggi nella vicina Toscana, semplicemente radunando la popolazione in rastrellamenti casa per casa prima di mitragliarla. I corpi venivano lasciati dove cadevano. Piccoli monumenti sparsi per il distretto indicano il luogo in cui sono caduti. Solo più tardi arrivarono persone dai villaggi vicini per trovarli e seppellirli.

È difficile comprendere la profondità dell’emozione che ancora attraversa il popolo italiano per gli eventi della guerra. Non hanno dimenticato e si sforzano ancora di insegnare ai loro figli, di mantenere vivo il ricordo degli orrori e la gioia e la gratitudine per i loro liberatori. Durante una delle commemorazioni ci siamo fermati davanti a un muretto con un modesto cartello mentre venivano pronunciati discorsi commoventi. Lì, è stato detto, quattro uomini erano stati giustiziati dai nazisti.

“Fucilati”, disse un sacerdote.

“In realtà non sono stati fucilati”, ci ha detto un amico in seguito.

“No?” Ho chiesto.

“No”, ha confermato. “I nazisti non volevano sprecare le munizioni. Usarono machete e baionette per massacrarli”.

Non c’è da stupirsi che gli eventi bellici abbiano avuto un impatto così profondo e persistente sull’Italia. Eppure mi chiedevo: “Come hanno fatto queste persone a rimanere così calorose e aperte dopo che tali orrori sono stati inflitti alla loro società, alle loro comunità?”

Arrivati al municipio il venerdì pomeriggio, siamo stati accolti nell’ufficio del cortese sindaco Alessandro Ronny Ferretti, dove ci è stata presentata anche l’affascinante vicesindaca Morena Baldini. Avevano messo da parte i loro impegni per trascorrere una piacevole mezz’ora con noi. Abbiamo condiviso le foto della nostra precedente visita e loro hanno riconosciuto molti dei partecipanti.

Ci ha rattristato sapere che il sindaco Arnaldo Naldi, che ci aveva accolto nel 1995, è deceduto. Ci è stata consegnata una copia della bella biografia “Arnaldo Naldi, un sindaco di razza”, scritta da Renato Tattini. L’ospitalità italiana sembrava non avere limiti. Poi, con ulteriore sorpresa, ci è stata consegnata una copia di un manifesto ufficiale creato dal Comune di Monghidoro che annunciava diversi eventi in occasione del nostro ritorno. Abbiamo così appreso che il signor Gitti aveva organizzato un programma che prevedeva una cerimonia al municipio con il sindaco il sabato sera e un’altra cerimonia la domenica. Avevano steso un inaspettato tappeto rosso.

In seguito, un gruppo di alpini ci ha condotto in un bar, dove abbiamo condiviso birre locali e sfogliato fotografie. Una mostrava un carro armato americano parcheggiato davanti alla porta dell’edificio in cui eravamo seduti.

Sabato pomeriggio siamo tornati al municipio e ci siamo riuniti con una piccola folla per assistere alla proiezione di fotografie di guerra presentate dal signor Gitti, anch’egli alpino reduce di guerra. Ha condiviso e raccontato un centinaio di foto che mostravano chiaramente la distruzione subita a Monghidoro. Il paese era ridotto in macerie e veniva descritto come una macelleria. Le carcasse bruciate degli edifici fiancheggiavano le strade, la neve alta era ammassata intorno. I soldati americani si rannicchiavano vicino ai barili in fiamme per riscaldarsi, mentre gli alpini guidavano file di muli carichi di munizioni attraverso la strada principale della città. I bambini si rannicchiavano, le facce sconvolte dalle granate sbirciavano dalle porte delle case senza tetto. È stato uno sconvolgente ricordo degli orrori della guerra.

In seguito, i nostri ospiti ci hanno nuovamente sorpreso. Ci hanno chiamato dal pubblico e ci hanno consegnato dei doni ufficiali, tra cui un corposo libro sulla storia di Monghidoro che il sindaco Ferretti ha suggerito, tra le risate, che mi sarebbe stato utile se avessi voluto continuare i miei studi in italiano. A mia volta gli ho consegnato una lettera ufficiale di saluto del sindaco Eugene Fultz della nostra città di Lake Wales, insieme a lettere di saluto e ringraziamento di altre autorità della Florida. Poi ci hanno stupito regalandoci una targa in metallo spazzolato, splendidamente incisa, con l’araldica medievale della città.

Tradotta, l’iscrizione recita:

“Targa ricordo presentata ai nostri amici americani

In memoria del nostro cittadino onorario

George Fortunata DeLuca

Ufficiale delle Forze Armate Americane dei ranghi dei gloriosi ‘Diavoli Blu’,

della 88ª Divisione Fanteria, per il suo fulgido esempio, militare e civile,

a favore della popolazione di Monghidoro

durante gli eventi bellici dal 1944 al 1945″.

Era posta su un supporto di velluto blu. Blu, il colore della lealtà. Il colore della sua divisione. È stato un momento commovente. Il nostro pensiero è andato ai tanti che hanno prestato servizio, a quelli che sono morti e a quelli che hanno perseverato attraverso le terribili carneficine e condizioni. Spetta a noi ricordare il loro contributo e onorare il loro servizio.

In seguito, siamo rimasti sul tetto dell’edificio con il sindaco Ferretti nel freddo del tardo pomeriggio, mentre banchi di nuvole passavano sulle nostre teste e raggi di sole giocavano sulle montagne circostanti. Ci indicò le cime frastagliate che avevamo visitato attraverso la valle a nord. Lì l’esercito tedesco aveva ripiegato sulla sua formidabile Winter Line, dalla quale continuava a bombardare le forze alleate che avanzavano lentamente. Mitragliatrici trincerate, campi minati e molti altri pericoli si erano frapposti all’avanzata dei Blue Devils, che tuttavia avevano continuato a resistere, allontanando i nazisti da questa città e da mille altre.

Abbiamo riflettuto sul prezzo terribile e sulle pesanti perdite subite dalle forze americane nell’assalto a quella linea nella primavera del 1945. Pochi sono rimasti in grado di ricordare gli eventi dalla propria memoria, ma sono rimasti per sempre scolpiti nell’anima di questo paese di montagna.

Il sole scintillava dalle cime più lontane e si spingeva a illuminare i verdi pendii. Abbiamo posato per le foto e aspirato a pieni polmoni l’aria fresca di montagna, allontanando i pensieri più cupi a favore di una vita rinnovata e duratura.

Per due giorni siamo stati ospitati come ambasciatori. Cenammo nella casa del sindaco, da cui si godeva di una vista spettacolare sulla valle montuosa che formava un accesso settentrionale al paese, il tipo di luogo in cui il villaggio doveva aver fatto un tempo da sentinella. Ampie distese di prati verdi scendevano ripide verso un torrente boscoso.

La sera seguente, in un’affollata sala della chiesa, ci siamo goduti un’altra festa con i nostri padroni di casa, la famiglia Montanari, Claudio e Silvana e una serie di altri amici, vecchi e nuovi. Abbiamo sperimentato la vera ospitalità italiana e siamo stati immersi in un mare di calore.

Mentre la cena si concludeva i musicisti hanno iniziato a suonare brani nel cortile fuori dalla porta e presto decine di amici e vicini si sono uniti alla tradizione locale dei girotondi, caratterizzati da passi intricati che non hanno lasciato indifferenti nemmeno i cittadini più anziani. I bambini, ci è stato detto, imparano questi passi a scuola. Un altro signore ci ha spiegato che le origini delle danze provengono da molte culture, apprese quando i pellegrini passavano dal villaggio nei secoli passati, diretti a Roma. “Alcune sono celtiche”, ci ha detto, e dal ritmo e dal sapore delle melodie era chiaro che sia la musica che le danze erano strettamente legate alle gighe e ai reel della lontana Irlanda. Il mondo sembrava rimpicciolirsi.

Il mattino seguente, al Municipio, siamo stati accolti da una piccola folla guidata da una dozzina di alpini sorridenti nei loro eleganti cappelli con la penna. Portavano bandiere e striscioni e, dopo un giro di abbracci e strette di mano, hanno rapidamente organizzato un corteo. Il nostro pensiero è andato ai fatti analoghi del 1995. Il nostro corteo era guidato dal sindaco Ferretti, che ha insistito perché camminassimo al suo fianco. A Susan è stato concesso l’onore di portare un grande mazzo di fiori e insieme abbiamo marciato lungo la strada principale della città. Il traffico si è fermato e i cittadini hanno assistito alla nostra sfilata informale. Ci siamo fermati davanti a un monumento che commemora ventiquattro persone giustiziate dai nazisti tra l’11 agosto e il 2 ottobre 1944 a Monghidoro e nei villaggi circostanti.

Abbiamo attraversato diversi isolati prima di arrivare all’incrocio, il principale del paese. Lì, all’ingresso del paese, si trova il cippo, dove è permanentemente esposta una bandiera americana accanto a quelle dell’Italia e dell’Unione Europea. Un’iscrizione sul grande monumento in pietra grezza recita “Per ricordare la Liberazione avvenuta il 2 ottobre 1944”. Sopra, incastonate in piastrelle smaltate, ci sono due fotografie di soldati americani.

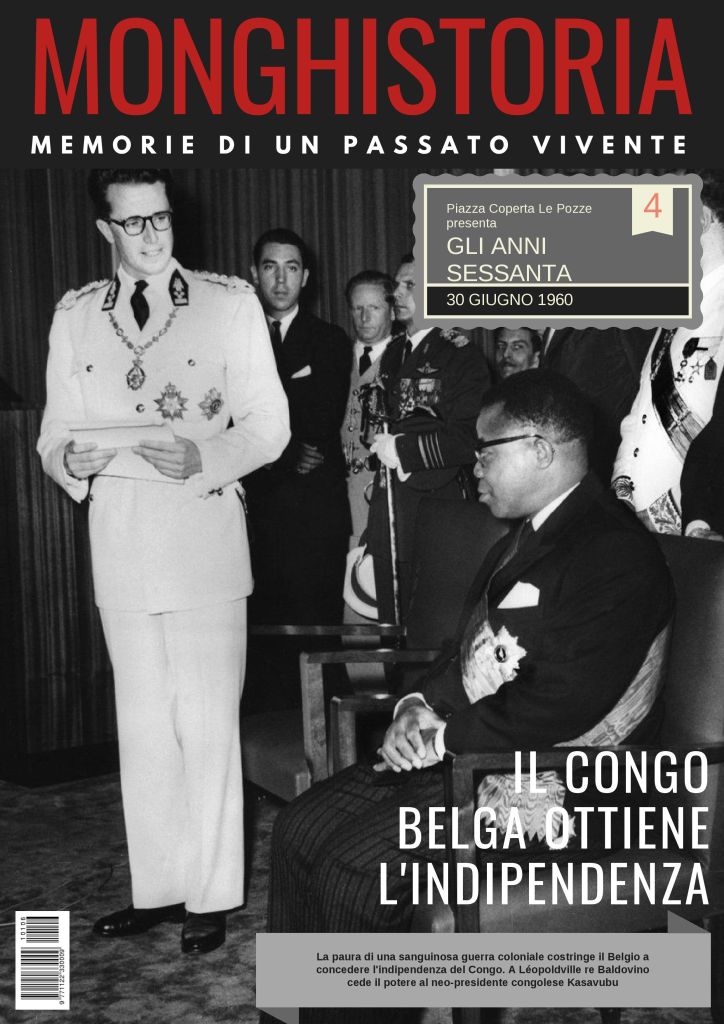

Nella prima si vede un soldato in tenuta da combattimento invernale che svela un cartello, affisso proprio in quel punto, indicante l’area come “limite della città di Los Angeles, settore italiano”. Un ufficiale non identificato guarda sorridendo.

Nella seconda fotografia si vede il generale Mark Clark, comandante della Quinta Armata, seduto su una jeep accompagnato dall’attrice americana Clair Luce Booth. Di origine italiana, Clair Luce Booth era giunta al fronte per sollevare il morale dei soldati che combattevano per liberare la nazione. In seguito sarebbe diventata ambasciatrice degli Stati Uniti in Italia.

Il cippo era stato innalzato dai cittadini di Monghidoro in segno di riconoscimento dei loro liberatori generazioni prima e rimane un importante ricordo dei sacrifici dell’esercito americano. Il drappello di reduci alpini si è messo sull’attenti mentre venivano suonati gli inni nazionali dell’Italia e degli Stati Uniti, con il volto rigato a testimoniare il lungo servizio prestato e il ricordo di coloro con cui condivisero quell’esperienza.

Dopo un breve discorso del sindaco Ferretti e un momento di silenzio in onore dei caduti Susan ha deposto i fiori ai piedi del monumento. Lì sono rimasti per giorni, ancora freschi nel freddo e nella nebbia.

Si dice che le pieghe di un vecchio volto siano opera della gioia e del dolore che vi sono passati sopra e rimangano impresse nella memoria. Se questo è vero, allora ho visto sui volti degli altri le pieghe più profonde di entrambi.

I ricordi sono cose molto personali e impossibili da condividere pienamente. Il più delle volte riguardano luoghi o eventi che hanno cambiato la nostra vita. Queste cose tendono a lasciare un’impronta più profonda nella nostra psiche rispetto al quotidiano, al flusso e riflusso ordinario delle nostre giornate. Possiamo trascorrere mille giorni in un solo istituto scolastico e ricordare soltanto i giorni in cui siamo stati vittime di bullismo, o messi alla prova, o ci siamo innamorati. I rimpianti per le azioni compiute o non compiute, per l’amore o le persone amate perse, hanno ancora forza a distanza di anni. Le cose importanti lasciano impressioni profonde. Solo da queste possiamo sapere cosa e chi amiamo veramente.

I miei primi ricordi, come quelli di molti altri, risalgono all’infanzia. Ricordo il giorno in cui, ancora incapace di camminare, strisciai nella polvere dell’intonaco rotto per osservare con stupore il buco prodotto dal rumoroso battere dei martelli sul muro, che aveva costituito il confine del mio mondo. Fino a quel momento ero sicuro che un muro rappresentasse proprio questo: la superficie solida e inamovibile dell’immensità, il confine dell’universo. Meraviglia delle meraviglie, non lo era. Era solo una sottile barriera verso nuovi mondi. Spazzato via dal pericolo e dalla polvere, fui lasciato nella mia culla a riflettere sulle nuove regole dell’universo e sulla forma e i limiti della mia stanza sicura.

Nel corso della nostra vita molti ricordi sono legati a questi eventi. Sono momenti in cui i muri cadono, in cui le regole vengono infrante, in cui i limiti vengono superati. Sono momenti in cui il nostro mondo e noi stessi veniamo in qualche modo cambiati.

Rimaniamo malleabili anche in età adulta, ma spesso questi momenti di cambiamento sono contrastati dalla crescente calcificazione dei nostri atteggiamenti, dall’indurimento della cartilagine flessibile della nostra apertura nell’osso rigido del pregiudizio. Siamo solo noi a poter impedire questa ossificazione, a mantenerci piegabili e non spezzabili. Le esperienze della nostra vita ci aiutano in questo sforzo, preservando le nostre anime e i nostri spiriti dall’invecchiamento precoce e dalla morte. Spetta a ciascuno di noi cercare ciò che mette in discussione le nostre convinzioni, le nostre norme, i nostri pregiudizi, in modo da poter continuare a crescere, imparare e vivere veramente. Ogni cambiamento di questo tipo è una piccola vittoria e il più delle volte lascia dietro di sé il ricordo dell’evento che l’ha generato.

L’amore non cresce solo dalle gioie e dalle somiglianze condivise, ma nasce da radici profonde e si incanala nei giorni più bui delle sfide comuni. Affrontare il mondo insieme, qualunque cosa accada, ci avvicina l’uno all’altro. Sono cose che sanno bene coloro che hanno servito, che sono sopravvissuti agli orrori della guerra. I legami tra soldati sono più forti, forse, di tutti gli altri.

Domenica pomeriggio siamo tornati con i nostri padroni di casa, Silvana e Claudio, alla Baita degli alpini per il capitolo finale del ricordo ufficiale. Lì si era radunata una folla per partecipare all’ennesima cerimonia, che per nostra soddisfazione comprendeva anche un altro delizioso pranzo a più portate. Gli italiani sembravano intenzionati a farci ingrassare, anche se loro non sembravano mai aumentare di un grammo.

Abbiamo passeggiato nel museo di cimeli di guerra che gli alpini avevano raccolto al piano inferiore. Abbiamo parlato con il signor Raffaele Rossetti, uno degli ultimi reduci della guerra, ancora vigoroso a novantatré anni. Ha posato accanto a una foto che lo ritrae da giovane alpino, in piedi con due compatrioti, con l’aria seria nel suo lungo cappotto e il cappello con la penna.

Ci siamo soffermati ancora una volta a toccare le uniformi impolverate, la vecchia sella di cuoio che un mulo aveva indossato, le fotografie delle pattuglie americane, delle mense per i poveri, degli ospedali da campo e delle rovine di Monghidoro. Altre foto di veterani erano esposte in giro per la stanza, spesso con la didascalia: “Andato avanti”.

Dopo i discorsi del sindaco Ferretti e i commenti di uno storico locale, ho avuto l’opportunità di presentare le lettere di saluto dei nostri veterani della Legione Americana e dei Veterani delle Guerre Straniere agli alpini di Monghidoro. Poiché il sindaco Ferretti mi ha gentilmente tenuto il microfono ho avuto l’opportunità di condividere una prospettiva americana.

Dopo averli ringraziati per tutto quello che hanno fatto per noi, mi sono soffermato sui ricordi che essi conservano. “George DeLuca era un uomo che ha dato molto di sé agli altri”, ho detto, “come insegnante, come soldato e come amico. Una vita ben vissuta risuona come una campana nelle generazioni successive. Siamo stati onorati di essere qui con lui e con la gente di Monghidoro per celebrare la Liberazione che lui e i suoi compatrioti hanno contribuito a realizzare. Gli uomini delle truppe alpine di Sulmona, gli uomini dell’88ª Divisione e milioni di altri hanno fatto parte di quella che dobbiamo chiamare “la Grande Generazione”. George aveva un ardente desiderio di liberare la terra dei suoi avi dai nazifascisti”.

Come potevo spiegare a queste persone che gli americani hanno poca consapevolezza degli orrori che avevano subito? Che chi non li ha mai vissuti non potrà mai condividere le emozioni legate alla loro liberazione? Dovevo provare…

“Gli uomini dell’88ª Divisione, i Blue Devils, provenivano da città e paesi in cui regnava la pace”, ho detto loro. “Lontano dalla guerra, le loro famiglie erano al sicuro e protette. Eppure le hanno lasciate per venire qui e in Nord Africa e in Francia e nelle Filippine e in Cina e nella stessa Germania, per liberare altri che non conoscevano”.

“Erano cambiati in molti modi, alcuni buoni, altri no. Ma le loro famiglie non hanno condiviso le stesse esperienze, perché non hanno visto con i loro occhi gli orrori della guerra. Gli uomini che fecero ritorno parlarono poco di ciò che avevano visto. Hanno sofferto perché noi, i loro figli e nipoti, potessimo vivere in libertà.

“Oggi in America sono troppo pochi quelli che capiscono o ricordano quello che hanno fatto. È bene sapere che qui non si dimentica nulla. Forse è bene anche che sappiate che, nonostante la scomparsa dei veterani americani, anche alcuni di noi ricordano. Per ogni gentilezza che avete dimostrato e per tutto ciò che avete fatto in loro onore, vi diciamo grazie”.